認定を取得した構造方法又は 建築材料の名称 認定取得者 飛び火認定 ベランダ 下地用 商品 ベランダくん (cpn1800d・1800dhb仕様) 木造/cpn1800d(hb) +frp防水 dr0137 ポリスチレンフォーム充てん/ FRP防水材・ 硬質木片セメント板表張/ 木造屋根 ニチハ(株) ベランダくん (cpn10d仕様木造標準図(在来軸組工治)(1) 3金片 い 短ほぞ差し かすがい 短ほぞ差し、かすがい打ち ろ 長ほぞ差し かど金片 厚23mm 鉄丸釘5本平打ち(柱) 長さ65cmの太め 鉄丸釘5本平打ち(横架材) 長さ65cmの太め 長ほぞ差し込み栓打ち かど金片(CP・L)Point1 省令準耐火構造の戸建住宅の屋根(ベランダ・バルコニー) 不燃認定品アスノン8mm以上+合板等12mmの仕様で飛び火認定取得!ベランダ、バルコニーの防水下地材として使用出来ます。 Point2 準防火地域、22条区域等における戸建住宅、共同住宅の屋根(ベランダ・バルコニー) 不燃認定品

バルコニーfrp防水工事 松下工務店 横浜市 磯子区 H様邸新築工事進行レポート

ベランダ 木造 構造

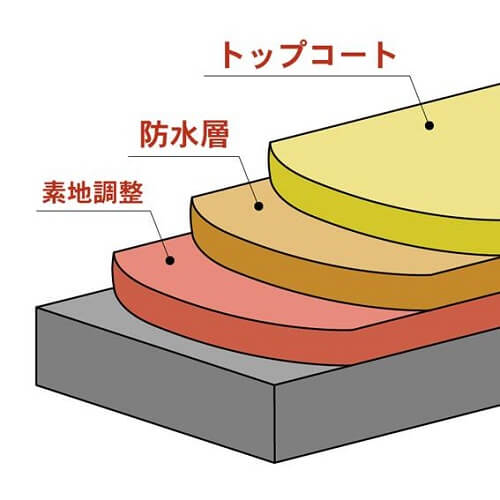

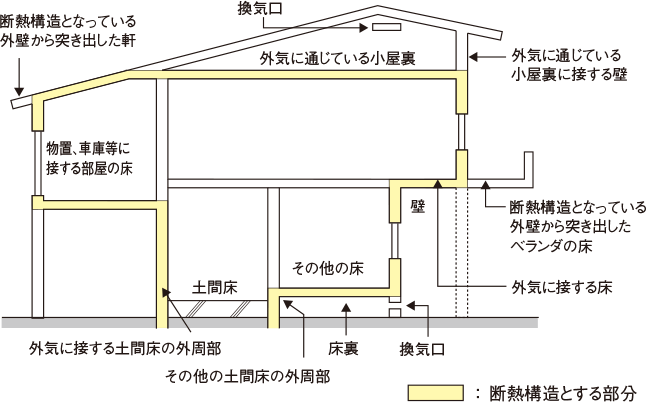

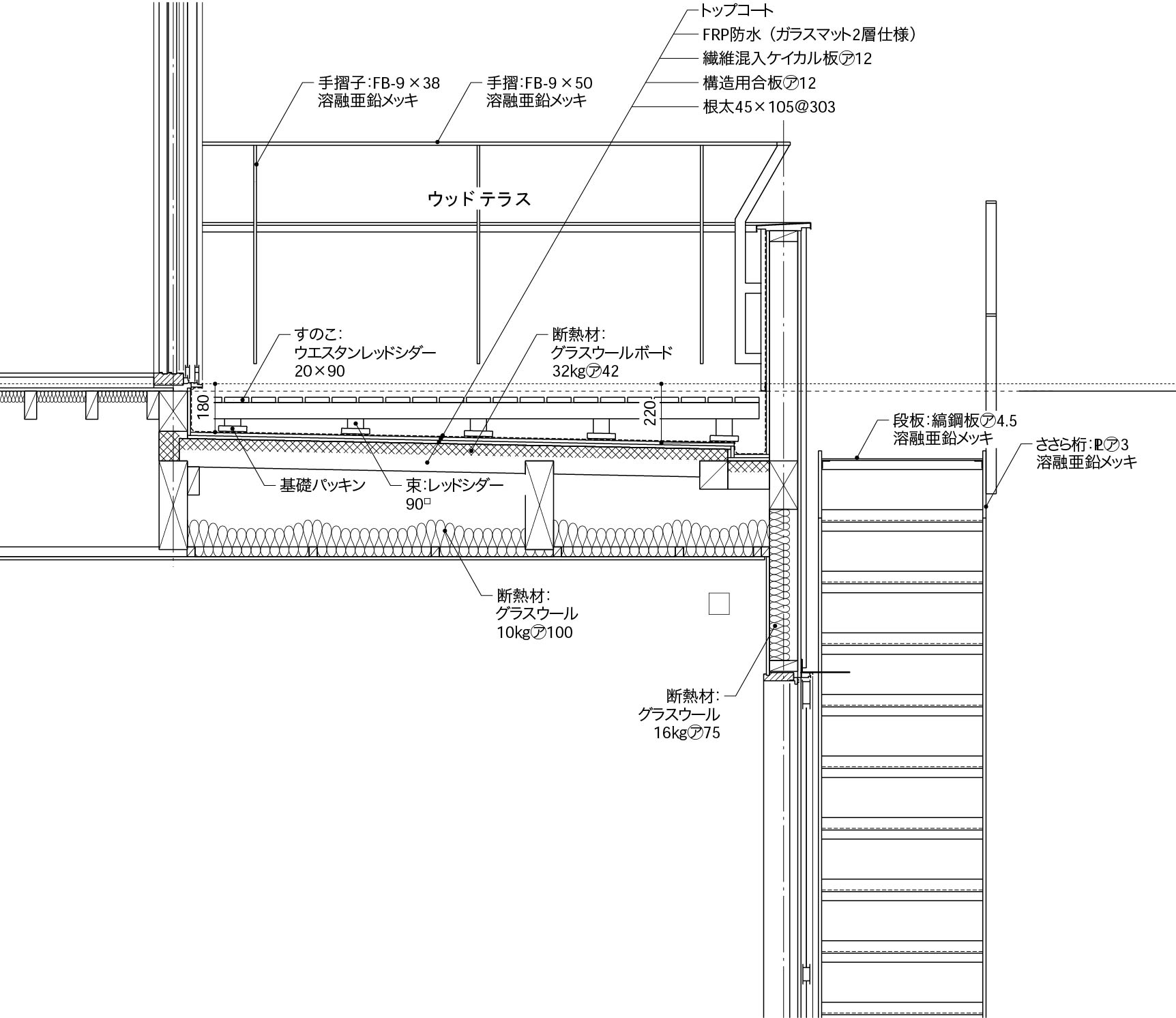

ベランダ 木造 構造- この記事では木造住宅のベランダ防水工事の基礎知識について解説します。 1 ベランダ・バルコニーの防水工事の基礎知識 ベランダは、マンションだけでなく、木造住宅にもベランダやバルコニーがついています。 最近は建築が進化しており、建築そのものにバルコニーがつくようになりました。 昔は、木造での防水がきちんと方法が確立されておらず 木造住宅で使われる断熱工法は、「充填工法」「外張り工法」の大きく2種類に分けられます。 2つの工法に優劣はなく、しっかり施工されていればどちらも十分に外の寒さや暑さを防いでくれます。 充填工法 外張り工法 柱などの構造材のすきまに断熱材

バルコニーfrp防水工事 松下工務店 横浜市 磯子区 H様邸新築工事進行レポート

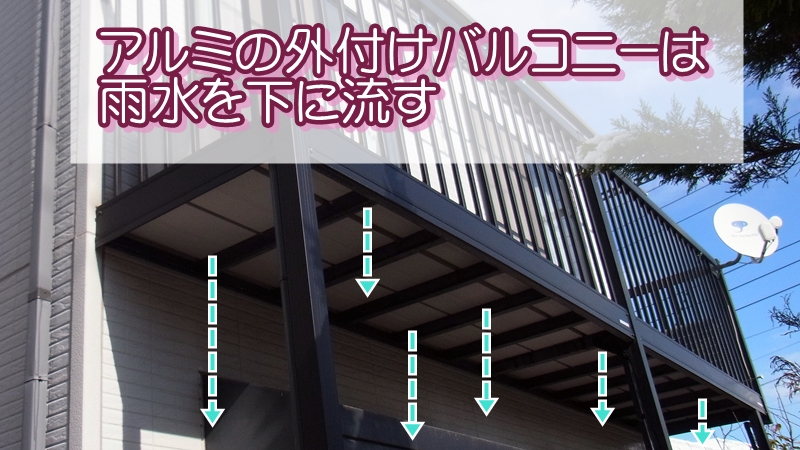

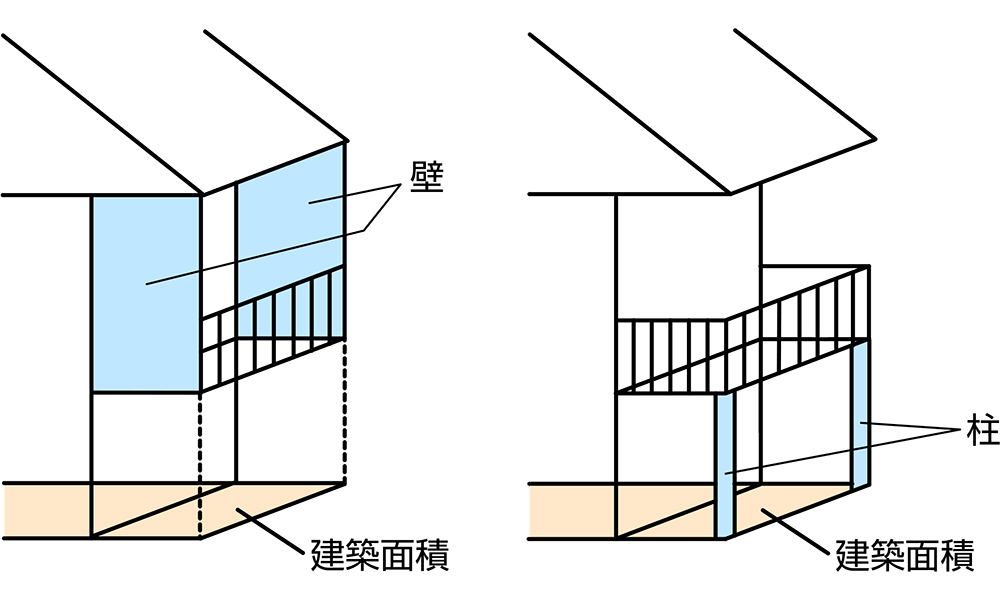

ベランダの手すりは、設置する建物の構造により取り付け方法が異なり、木造・鉄骨 造住宅用とRC・SRC 3 造住宅用に分類される。 1 JIS A6601:13「低層住宅用バルコニー構成材及び手すり構成材」の「4種類 a」主な材料による2).アルミ構造の告示を読み解く アルミ構造の全体像がイメージできたら、次は法律で規定している事柄を理解しないといけません。告示は、法律で定められたものを補充する規定で細かな基準が示されています。 アルミ構造については、下の表に示すように 第408号 ・ 第409号 ・ 第410号(第人材募集専用㏋は→ https//peraichicom/landing_pages/view/qr5et株式会社ホークアイズ http//oxyrlicom/ 東京都福生市熊川 人財

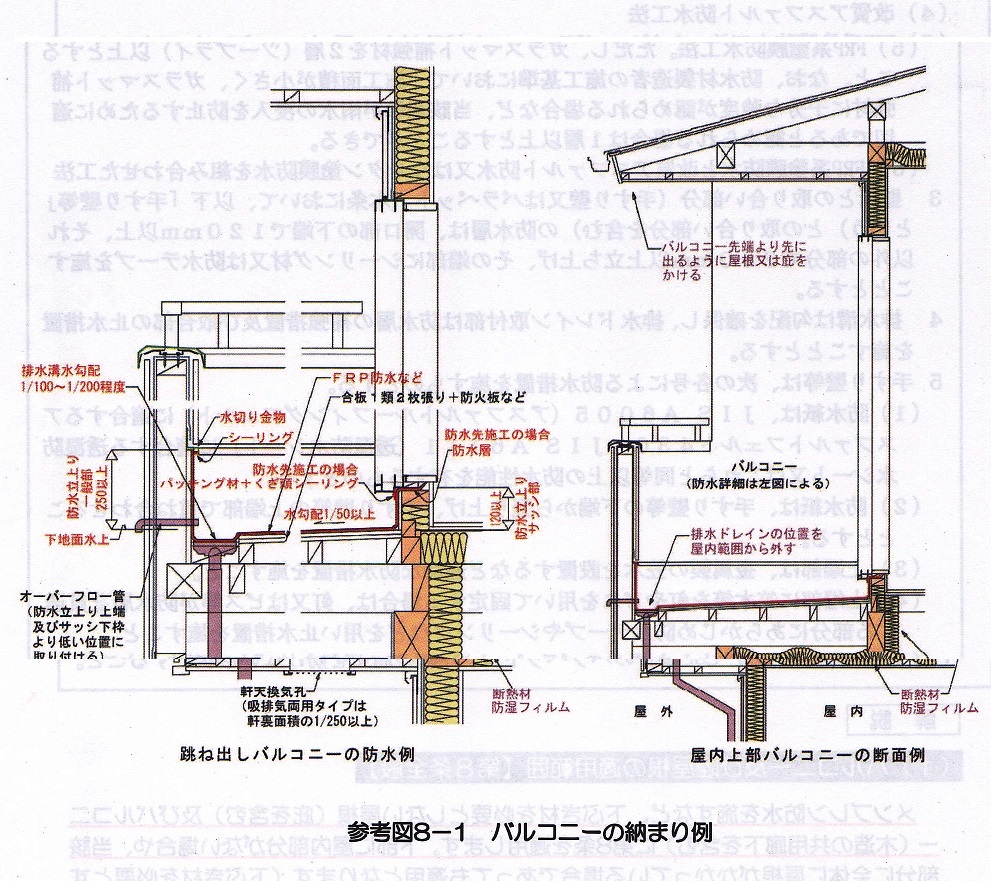

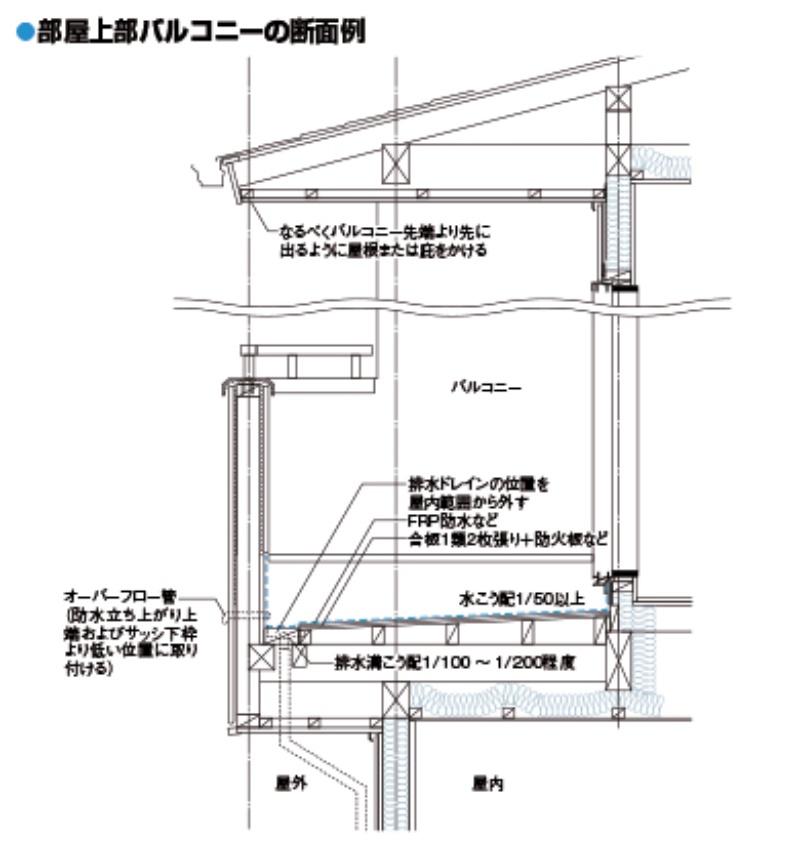

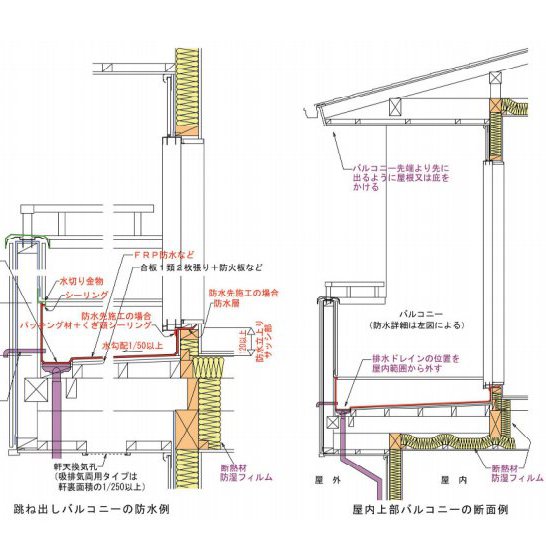

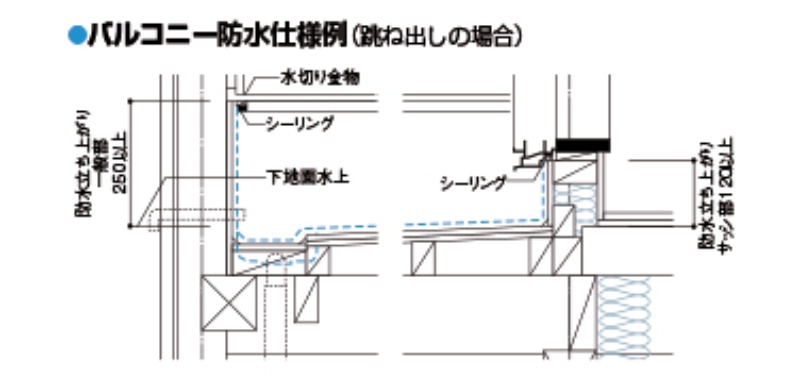

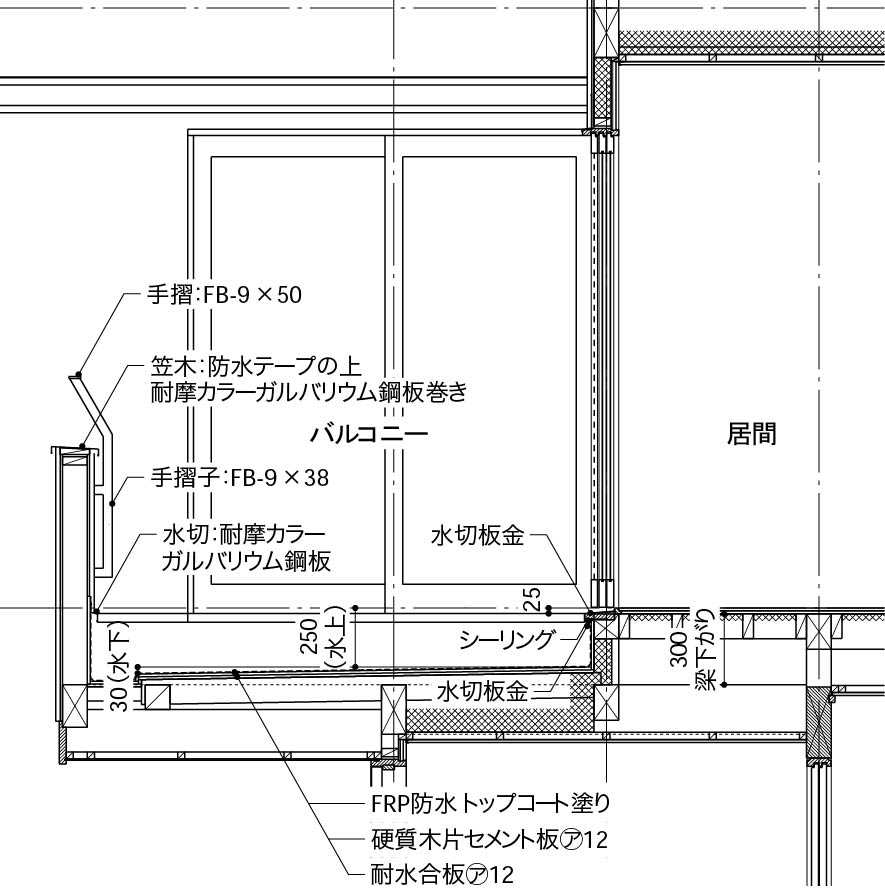

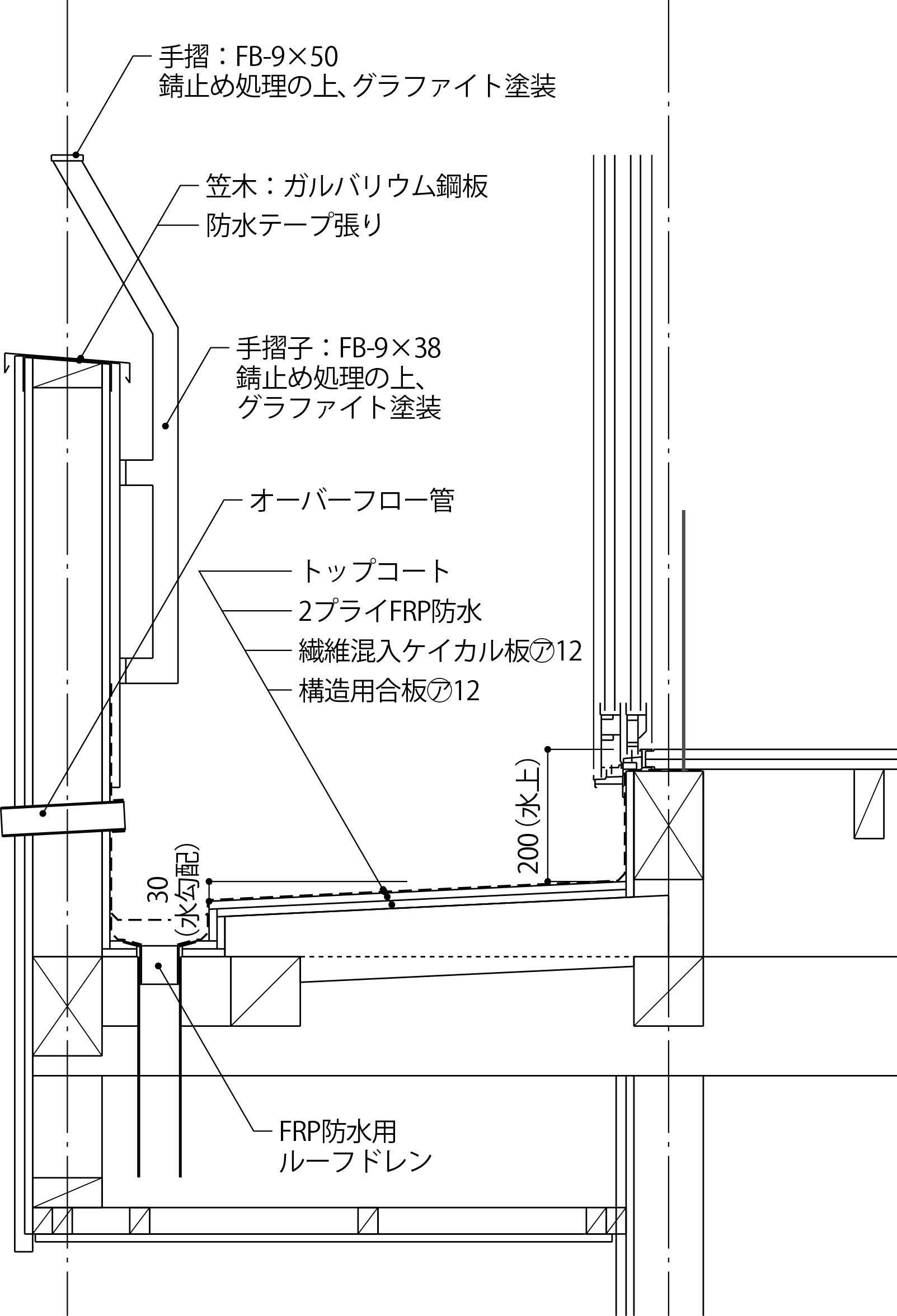

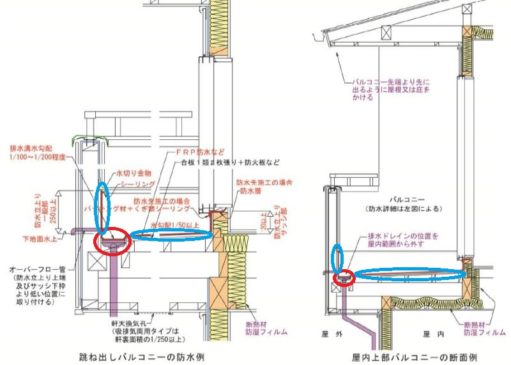

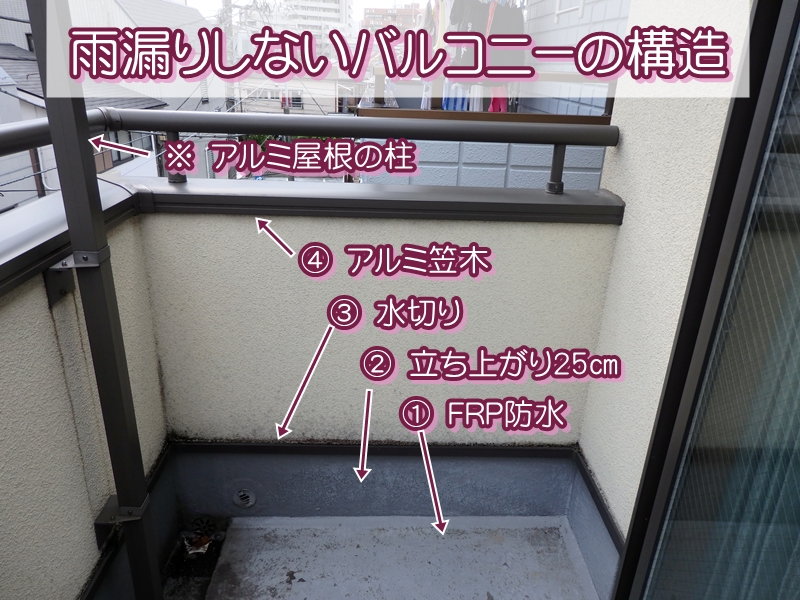

今回は、木造住宅ベランダ・屋上に多い雨漏り事例をご紹介してみようと思います。 木造住宅で施工されているFRP防水は、シームレス(つなぎ目のない)で非常に強い防水ですが、雨漏りが多い部位が2箇所あります。 一つは、排水ドレン(排水口)廻りの雨漏り、もう一つはバルコニー出入口のサッシ廻りの雨漏りです。 2箇所ともFRP防水と他部材の異種① ケーススタディ タイプa 立面混構造 (1階鉄骨造、2・3階木造約1,500 ㎡) ② ケーススタディ タイプb 1~4階平面混構造(鉄筋コンクリート造+木造、約3,000 ㎡) ③上記②を全て木造にした場合(木造、約3,000 ㎡)上記の床構造は、木造住宅に適用されるもので、前記床梁が木製角材からなり、前記下地材が構造用合板からなる。 0012 発明の実施の形態 この発明の一実施形態に係るバルコニーは、例えば木造住宅の2階部分に設けられている。そして、その

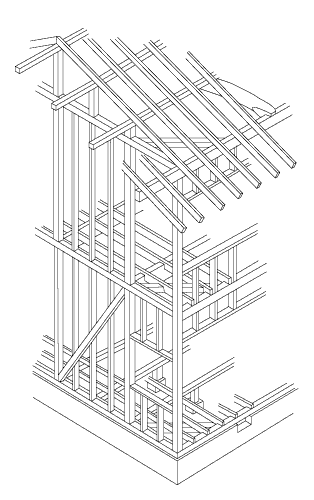

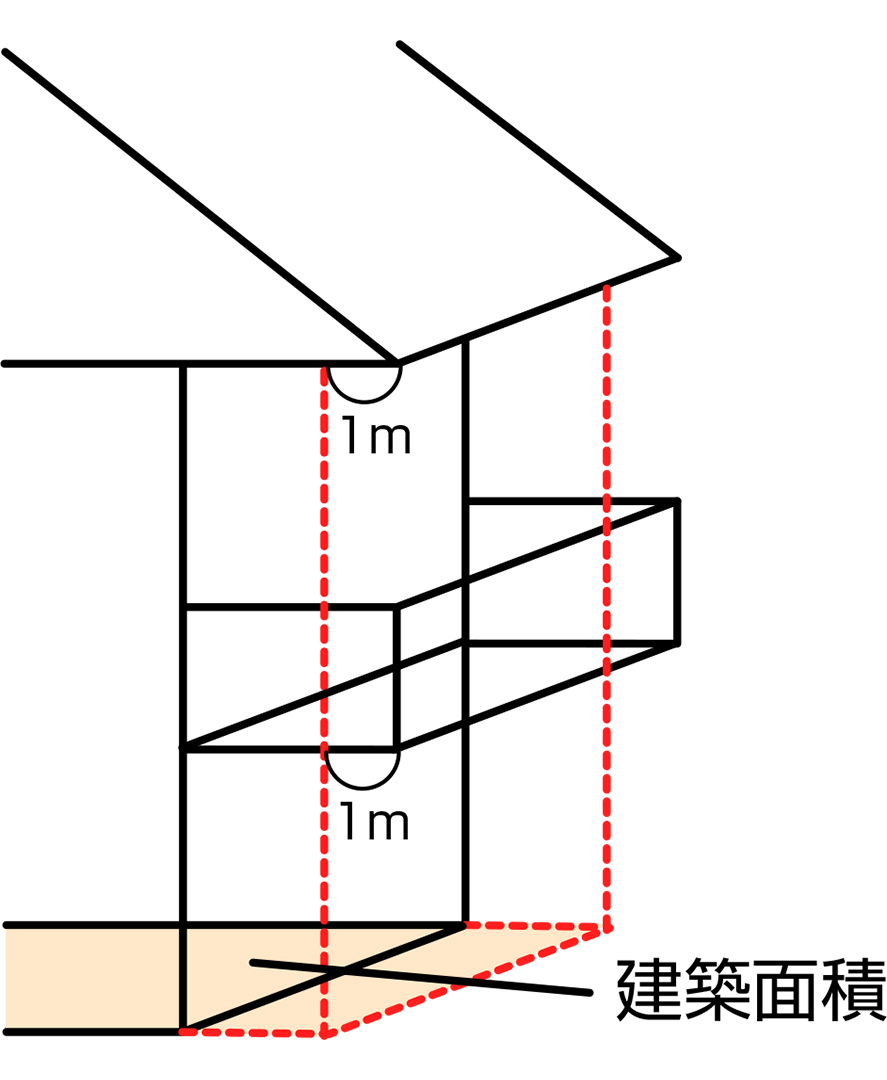

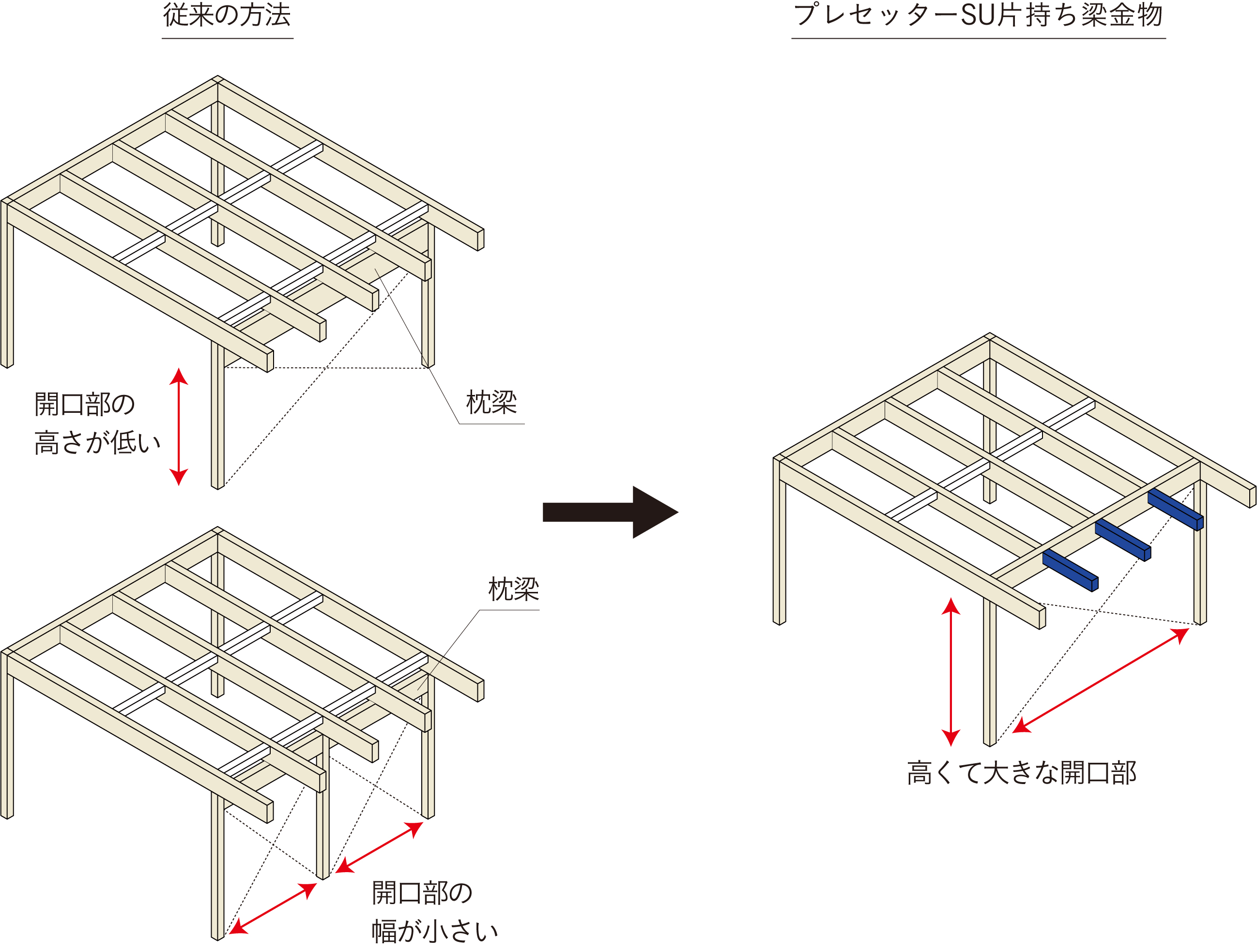

曲げ材の引張側断面欠損は原則禁止です。 これは木造に限ったことではありません。 普通の床梁であれば、梁の中央付近の下端がそれにあたりますが、跳ね出し梁の場合は、支点の梁上端が引張側になります。 この跳ね出し梁に両側から梁がかかるアリ仕口加工と柱のほぞ穴が集中すると、大きな欠損になります。 かかる梁のせいにもよりますが、曲げ強度を65 ベランダの規制 ②床面積・建築面積への算入 もうひとつのルールは延床面積や建築面積への算入に関すること。 これはベランダをつけるかつけないか、どのくらいの大きさにするかという判断に関わります。 具体的な規定を見ていきましょう。 延床面積については、 外気に有効に開放されている部分の高さが11メートル以上且つ天井の高さの2分の1以上 スカイデッキの中心構造部が決まると、今度は鉄骨のカラーリングや目隠しパネル、さらに床材の選択などの詳細部分を考えていきます。いよいよスカイデッキの全貌が見えてきました。さて、工事を開始します! 鉄骨スカイデッキ工事 ~基礎工事編~ お使いの車輛のドアの開け閉めの

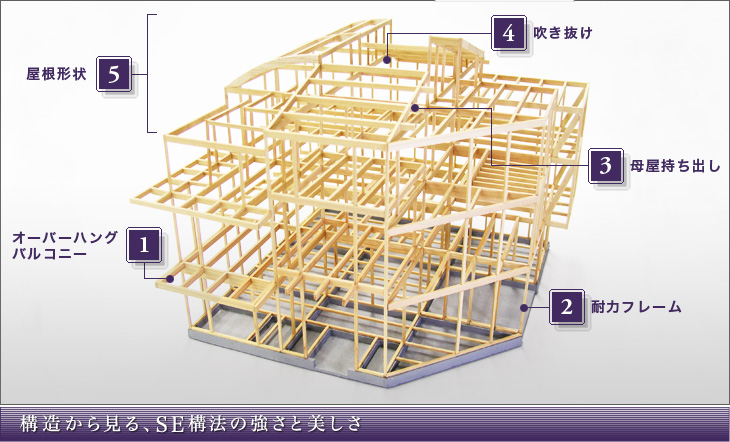

木質梁勝ちラーメン構造 ビッグフレーム構法 受賞対象一覧 Good Design Award

バルコニーの構造とチェックポイント ちょっと本格的なdiy講座 100 自然素材主義

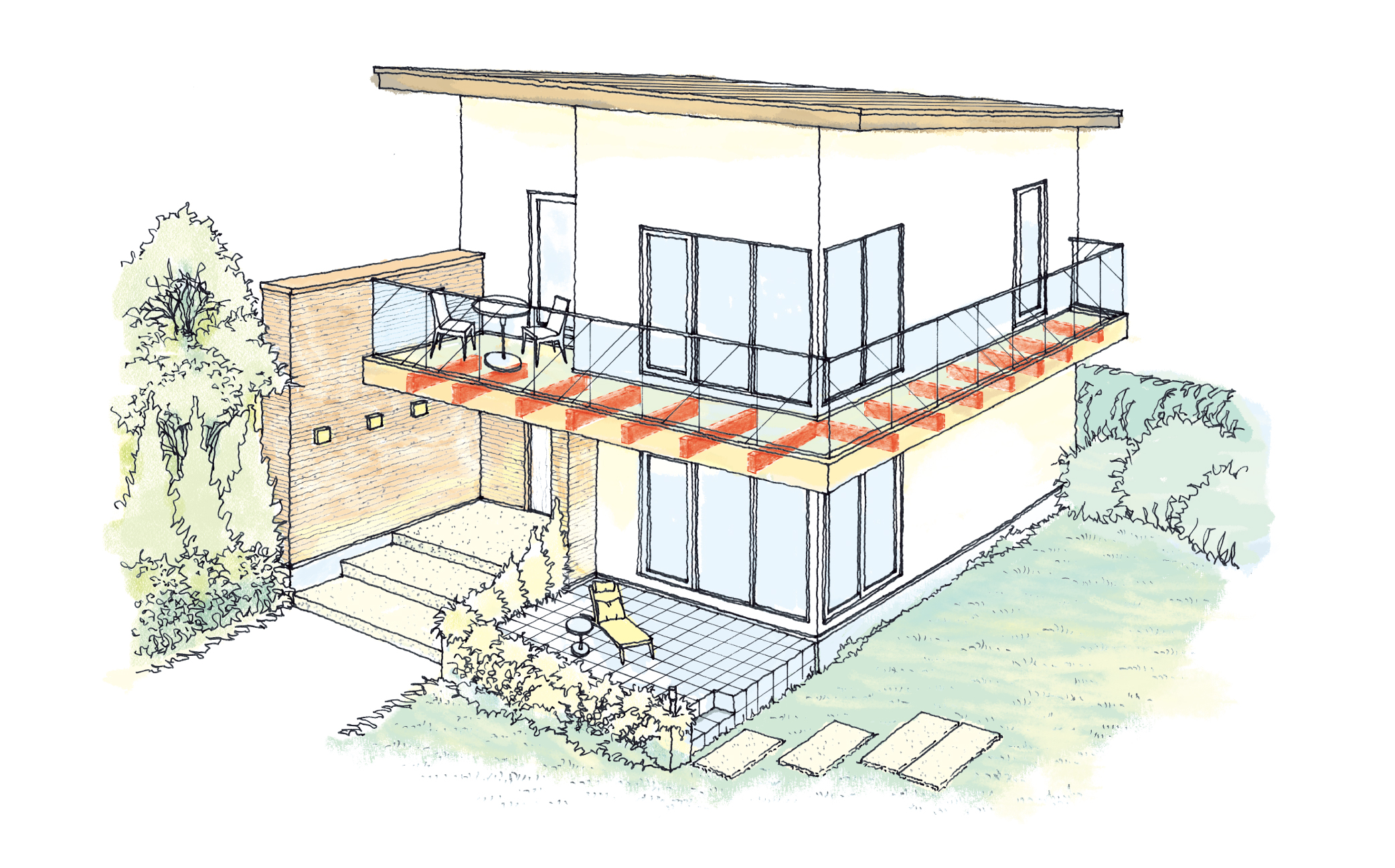

ベランダの内壁や外壁は、構造的に雨水がどんなに吹き付けても下に流れるため、外壁塗装の防水機能で十分足りている場合が多いです。 しかし、雨水がたまりやすい底面は、ベランダでもっとも雨漏りがしやすい場所であるため、 床には特に防水機能が高い補修を行う必要があります 。 今回は 長持ちするベランダ について 最近、大きなベランダを希望する方が多くなってきたように感じますね~ 木造住宅を手掛ける住宅会社では、ベランダの防水仕様は FRP防水 という工法で施工されています。 ほとんど例外なくこの仕様。 今回はこのFRP防水について少し解説して行きたいと思います。 目次 非表示 1 木造住宅のベランダにFRP防水はベランダFRP防水下地材ベランダベースの施工方法をご案内します。 お問合わせ 2一般構造用軽量形鋼を500mm間隔以内で組み立ててください。 野地板 製品:普通合板(JAS)又は構造用合板(JAS) 形状:平板、厚さ12mm以上を使用 留付け方法 1釘:直径21mm以上、長さ30mm以上(JIS A 5508) 2

インナーバルコニー

価格 Com 軽量で劣化しないアルミのバルコニーに交換 バルコニー ベランダ バルコニーのリフォーム事例 6163

バルコニー(ベランダ)を失敗しないために必ず知っておきたい5つのこと 21年8月12日 「バルコニーを作るかどうか迷っています。 バルコニーの無い家というのはあまり見かけませんが、バルコニーが無くて後で困ることはあるのでしょうか? 」 読者特徴 耐水合板の厚さ(12mm)と、ルーフドレンの本体外周の高さを合わせることで、防水層がきれいに納まり、漏水事故が起こりにくい形状です。 参考: たて引き 木付け用ルーフドレンの本体仕様について ねじ込み式です。 水密性が必要とされる屋内2mを超える片持ちバルコニーは、構造的にデメリットが多いです。不可能では無いですが、長さを大きくするだけ不合理となります。 片持ちバルコニーの断面 マンションの片持ちバルコニーは、「片持ちスラブ」という部材で支持します。片持ちスラブの厚みは、 片持ち長さの1/10 とします

延焼の恐れのある部分 の範囲にある木製バルコニーは 建築基準法上 防 Yahoo 知恵袋

住宅ベランダ防火断熱仕様 ケイカル ジョリエースfrp防水工法 商品情報 アイカ工業

この記事読むことで理解できること 1 ベランダのひび割れを放置することで起こる危険性とは? 11 防水層を守るトップコートの剥がれ; 木造住宅のここが不安! ベランダの耐荷重はどれくらいなの? 19年8月9日 19年8月9日 建物, 構造 構造 ベランダにプランターを置いて、ちょっとしたガーデニングを楽しんでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また、ベランダを冬場にしか使わないタイヤを置いておく場所にしている方もいるかもしれません。 様々なことに活用できる木造戸建住宅のベランダに、ウッドデッキ用の木材をスノコ状にして敷き詰めようと思っています。 木材重量は、25kg/㎡ です。 ベランダには既存の化粧石板が敷かれていて、 その重量はハウスメーカーによると40~45kg/㎡ です。 また、そんなに数は多くはないですが植木鉢やエアコンの室

バルコニーfrp防水工事 松下工務店 横浜市 磯子区 H様邸新築工事進行レポート

69 バルコニーのfrp防水は今や定番か とろちゃん 古河林業で建築 そしてその後

木造住宅外皮の構造の気密性と換気・通気の関連性 古来の木造住宅は構造材自体が露出していて材料が直接空気に触れており、乾燥しやすく耐久 性を重視した構法であった。住宅の着工数が増えるに従い工期の短縮、職人の習熟度の低下そし て施工の簡略化を目的とした新建材が流通し始める 通常は『2プライ』と言われる二層構造で強化 します。 ガラス繊維マット(1プライ) 防火板のケイ酸カルシウム板の下地の目違いや釘(ビス)頭が出ないように処理したら、まず一層目のガラスマット補強材にFRP樹脂を塗っていきます。木造住宅のベランダ・バルコニーの防水工事の基礎知識 受付時間 1000〜10 土日祝対応 ①主要構造部を1 時間準耐火構造(令115条の2 の2)。 ②各宿泊室等に原則として避難上有効なバルコニー等を設置。 ③3 階の各宿泊室等の開口部が道に通ずる幅員4m以上の通路に面している。

住まいをお考えの方へ すまいるちば

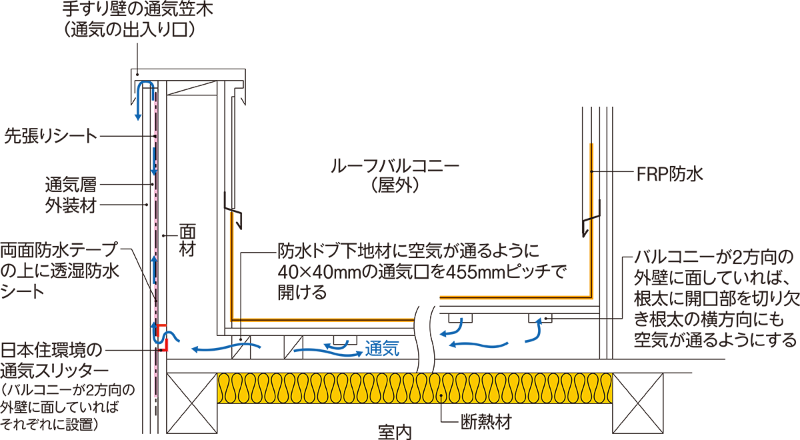

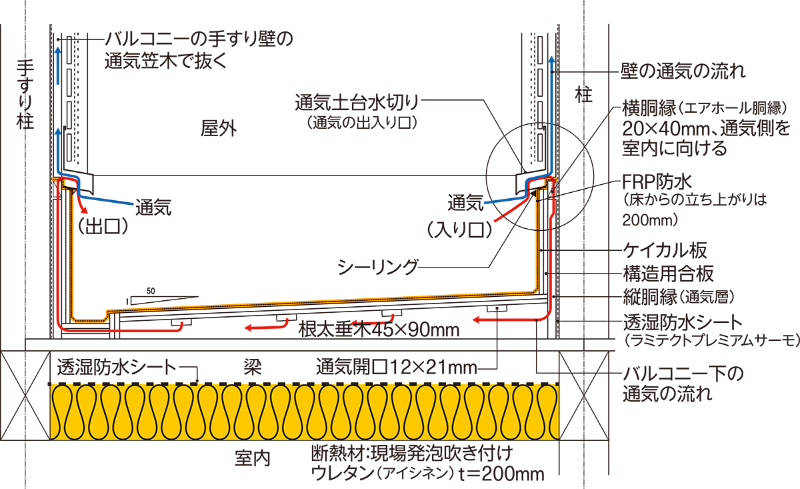

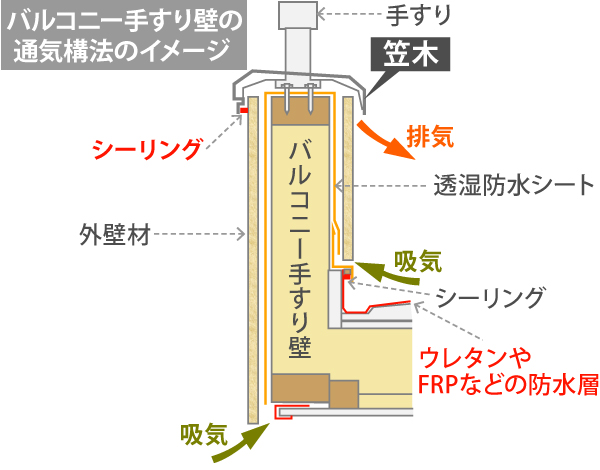

ルーフバルコニーの通気はどうする 日経クロステック Xtech

バルコニー ベランダの雨漏り 4つの 原因と3つの改善策 外壁塗装大百科

木造住宅の屋上 ベランダはこのように作られているんです 雨漏り110番茅ヶ崎店 建築構造 建築施工 雨漏り診断士が更新するブログ 雨漏り110番

木造住宅にバルコニーを どんな防水工法が用いられるのか オルタナティブ投資の大学

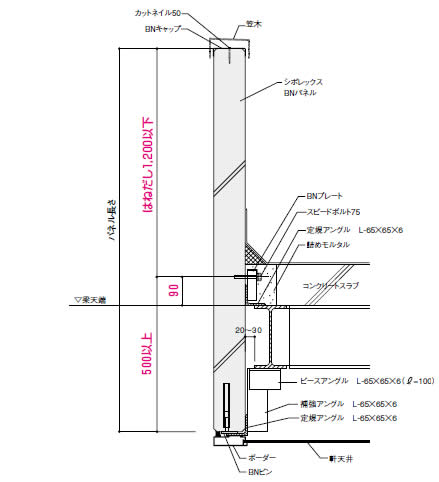

手すり壁 バルコニート 住友金属鉱山シポレックス株式会社

5分で学ぶベランダやバルコニーの防水塗装 よく聞くfrpとは 首都圏の外壁 屋根塗装は株式会社いえふく

バルコニーと手すり壁 日経クロステック Xtech

もっと喰い下がればよかった ああしときゃよかった話 建築liveブログ Homeclub

木製バルコニーの考え方 新建工舎設計の家づくり

施主が学ぶやさしい住宅建築講座 16 バルコニー防水工事 初めての家づくり成功応援ブログ

バルコニーの構造とチェックポイント ちょっと本格的なdiy講座 100 自然素材主義

木造のベランダ 漏水 見えないので分かりにくいですね もやい の独り言

木造の家づくり 株式会社 西建設 伝統木造建築工法を住宅建築に生かす 沖縄県 木造住宅

04 0921号 バルコニーの床構造 Astamuse

バルコニー防水工事 no 14 やさしい家つくり

ホームズ ベランダとバルコニーは違うもの それぞれの特徴や注意点を解説 住まいのお役立ち情報

バルコニーにかかる建築基準法の制限 手すり高さ 屋根の防火性能 確認申請ナビ

ウェブサイト 検索結果

04 0921号 バルコニーの床構造 Astamuse

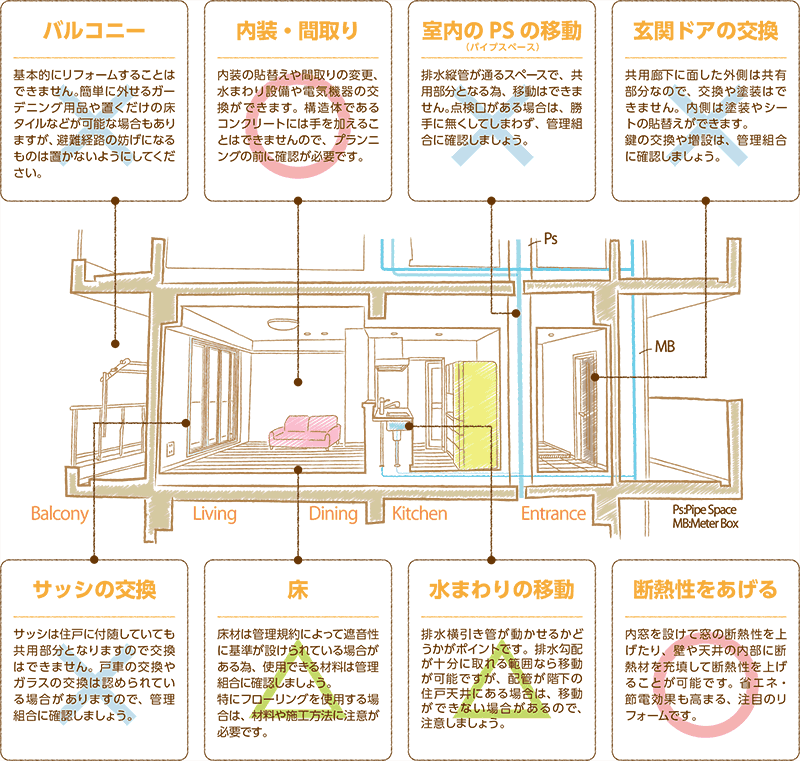

リフォームでできること できないこと リフォーム リノベーションの進め方 長谷工リフォーム

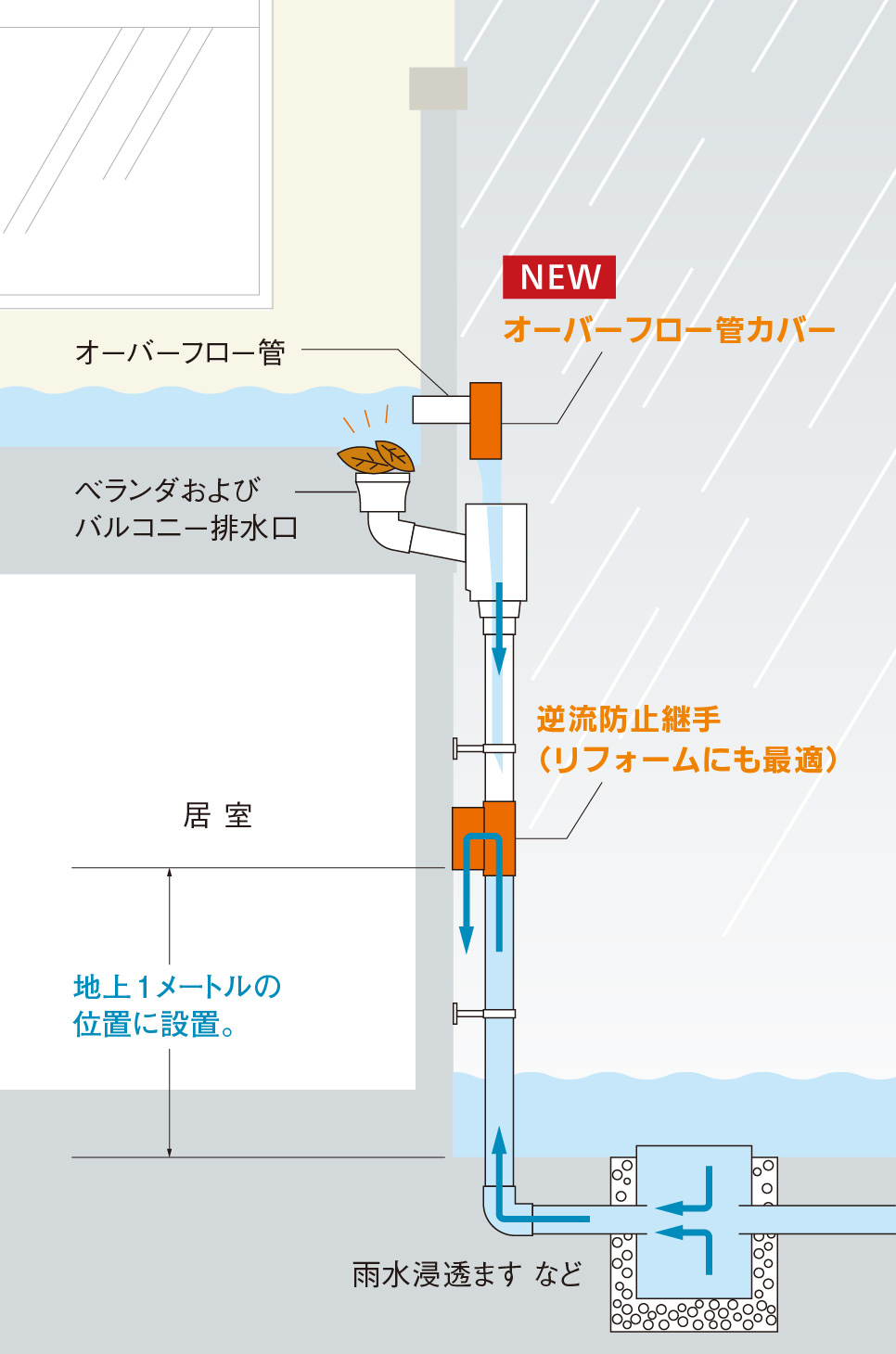

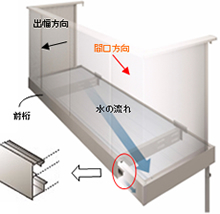

11 2466号 バルコニーの排水構造 Astamuse

3

木造の持ち出し構造は注意 吉村理建築設計事務所のブログ 奈良 大阪を拠点に

フルフラットバルコニーの構造と費用 注文住宅 Architecterの建物わっしょい

施主が学ぶやさしい住宅建築講座 16 バルコニー防水工事 初めての家づくり成功応援ブログ

バルコニー防水の方法

木造住宅をオーバーハング 最大でできるのは何メートル オルタナティブ投資の大学

Lixil リフォーム リフォーム用語集 工法 構造 木造 木造軸組工法

バルコニー改修 防水工事 アールシービルド株式会社

木造住宅のための断熱 気密ナビ Ykkap ディテール 設計 設計で性能を上げる

バルコニーの構造とチェックポイント ちょっと本格的なdiy講座 100 自然素材主義

建築面積とは バルコニーやひさしは含まれる 延べ面積 延床面積との違いは 住まいのお役立ち記事

建築面積とは バルコニーやひさしは含まれる 延べ面積 延床面積との違いは 住まいのお役立ち記事

1999 号 木造バルコニーの手摺構造と手摺フレーム支持金物 Astamuse

腰壁構造について

現場日記 戸建て住宅の 構造補強 外壁改修 株式会社find

Nbk261g7pm8onj50c Tokyo P 1078

リフォーム 外部

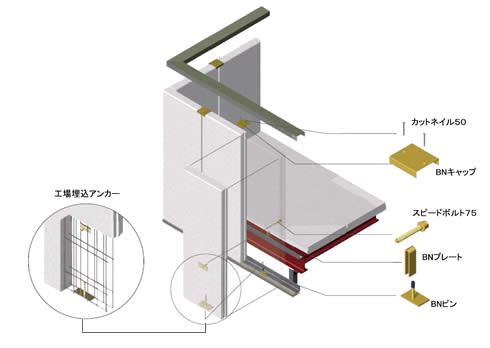

シンプルな構造体で l字型 のバルコニーを実現 プレセッターsu片持ち梁金物 新発売 bxカネシン

手すり壁 バルコニート 住友金属鉱山シポレックス株式会社

サンキ建設の施工現場 サンキ建設

オーバーフロー管カバー 住まいの設備と建材 Panasonic

木造 ツーバイフォー2 4 の2fベランダ補修方法について Okwave

フルフラットバルコニーの構造と費用 注文住宅 Architecterの建物わっしょい

横浜市緑区 造り替え ハイデッキ 新築時に設置したベランダデッキが約6年で腐蝕 30年以上ノーメンテナンスで防腐剤を塗布する必要のないウッドデッキが完成 ガーデンハーツ株式会社 横浜のウッドデッキ専門施工会社

バルコニーと手すり壁 日経クロステック Xtech

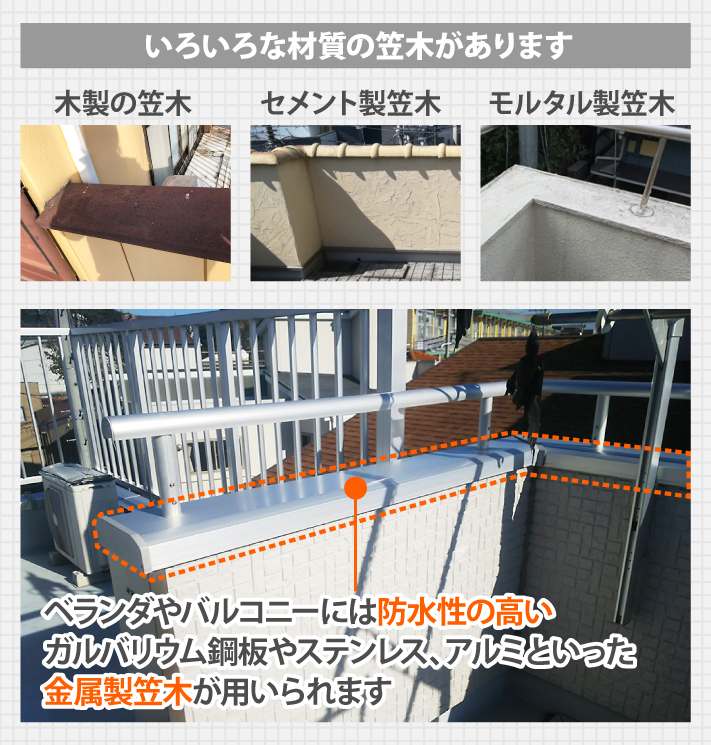

意外と多い笠木が原因のベランダ バルコニーからの雨漏り 神戸市で屋根工事 雨漏り補修なら街の屋根やさんにお任せください

避難上有効なバルコニー の構造とは 二以上の直通階段を免除する方法 確認申請ナビ

バルコニーの構造とチェックポイント ちょっと本格的なdiy講座 100 自然素材主義

バルコニーの構造とチェックポイント ちょっと本格的なdiy講座 100 自然素材主義

注文住宅で木の家を建てるならサイエンスホーム バルコニー

ルーフバルコニーの通気はどうする 日経クロステック Xtech

価格 Com 柱立てのバルコニーを設置 バルコニー ベランダ バルコニーのリフォーム事例 6321

5分で学ぶベランダやバルコニーの防水塗装 よく聞くfrpとは 首都圏の外壁 屋根塗装は株式会社いえふく

腰壁構造について

ホームズ 木造住宅の構造とその特徴 メリット デメリットを解説 住まいのお役立ち情報

バルコニー 一級建築士 二級建築士に合格 建築センター公認の建築士試験過去問題無料解説サイト

跳ね出しバルコニーの大改修工事 八王子 日野 昭島のリノベーション リフォームはエンラージ八王子

耐久性の死角は ルーフバルコニー 公式 泉北ホーム 大阪 兵庫 京都 奈良 和歌山の注文住宅 新築一戸建て

バルコニー 外廻り カテゴリー内一覧 建築設計研究所

二世帯住宅只今建築中 柱 梁 屋根 構造材など工事中 バルコニーも 奈良県 建築家が感じる設計事務所の家づくり日記 住まいの設計や住宅設計 注文住宅 注文建築 暮らしの事 収納の事

バルコニー防水

木造バルコニーの手摺壁構造及びこれに用いる固定部材

フルフラットバルコニーの構造と費用 注文住宅 Architecterの建物わっしょい

バルコニー 外廻り カテゴリー内一覧 建築設計研究所

交換可能なバルコニーで長期メンテ対応 片持ちバルコニー金物 こがねの家

笠木納まり編 雨漏りを呼ぶ納まり 雨漏りお役立ちスタッフブログ

避難上有効なバルコニー の構造とは 二以上の直通階段を免除する方法 確認申請ナビ

Www Decos Co Jp Wp Content Uploads Bouka Kaisetu1 Pdf

プロムナールーフ 安心 快適な木造バルコニー

筋交いとバルコニー 木造住宅新築一戸建

木造ルーフバルコニーの構造

バルコニーにかかる建築基準法の制限 手すり高さ 屋根の防火性能 確認申請ナビ

パラペット

構造からみる 耐震構法se構法 耐震構法se構法のエヌ シー エヌ 木造注文住宅なら耐震構法se構法のエヌ シー エヌ

O様邸 ベランダの外壁

施工方法について 設計施工者さまへ Jfeロックファイバー株式会社

注文住宅で木の家を建てるならサイエンスホーム バルコニー

M J Anshin Co Jp Download Filenameadd Php Image A172h 01 Pdf Dir Files

サンキ建設の施工現場 サンキ建設

バルコニーの構造とチェックポイント ちょっと本格的なdiy講座 100 自然素材主義

バルコニー 外廻り カテゴリー内一覧 建築設計研究所

構造からみる 耐震構法se構法 耐震構法se構法のエヌ シー エヌ 木造注文住宅なら耐震構法se構法のエヌ シー エヌ

意外と多い笠木が原因のベランダ バルコニーからの雨漏り 神戸市で屋根工事 雨漏り補修なら街の屋根やさんにお任せください

施主が学ぶやさしい住宅建築講座 16 バルコニー防水工事 初めての家づくり成功応援ブログ

ベランダ防水 排水の構造 改修用ドレン 名古屋の外壁塗装会社 塗り替え道場 Youtubeで毎日配信中

バルコニー 一級建築士 二級建築士に合格 建築センター公認の建築士試験過去問題無料解説サイト

トステム トステムについて 旧トステム 株 の情報について ニュースリリース 業界初の新構造 雨水一点集水システム を搭載したバルコニー エックスステージ 新発売

06 号 木造バルコニーの手摺壁構造及びこれに用いる固定部材 Astamuse

建築構造一般 壁 例 間仕切り 屋根 床 天井 建築物の絶縁またはその他の保護 E04b 2401件

3

シンプルな構造体で l字型 のバルコニーを実現 プレセッターsu片持ち梁金物 新発売 bxカネシン

フルフラットバルコニーの構造と費用 注文住宅 Architecterの建物わっしょい

住宅紛争処理技術関連資料集

バルコニー ベランダの雨漏り 4つの 原因と3つの改善策 外壁塗装大百科

0 件のコメント:

コメントを投稿